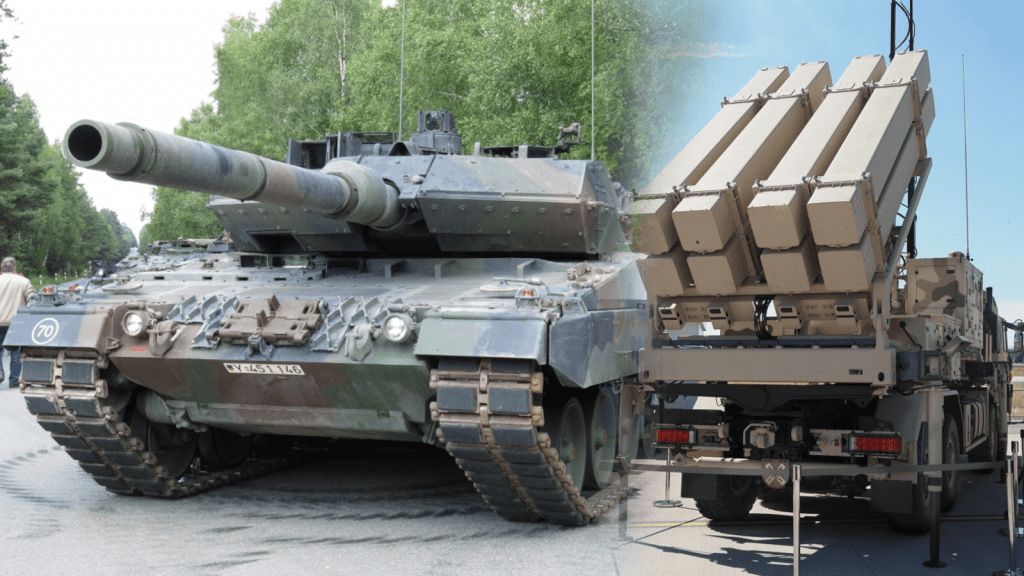

Auf Druck der Vereinigten Staaten erhöhen die NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben. Doch was haben die europäischen Staaten in der Bündnispolitik denn zu entscheiden, wenn sie sie finanzieren sollen?

(Bildmontage: Offensiv!; Leopard 2: Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; IRIS-T: Boevaya mashina, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Die NATO hat kurz vor dem Gipfel in Den Haag eine Einigung über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben erzielt. Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen verständigten sich die 32 Mitgliedstaaten darauf, bis 2035 mindestens fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und verteidigungsrelevante Ausgaben bereitzustellen. Konkret sollen 3,5 Prozent für reine Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für Maßnahmen wie Infrastruktur aufgewendet werden. Diese Vereinbarung, die am Mittwoch von den Staats- und Regierungschefs in Den Haag verabschiedet werden soll, ist vor allem auf die Forderungen von US-Präsident Trump zurückzuführen. Schon seit seiner ersten Amtszeit fordert Trump einen stärkere finanziellen Beitrage der europäischen NATO-Staaten. Seit 2014 ist in der NATO das Ziel von 2 Prozent des BIP vorgegeben.

„Arbeitsteilung“ in der NATO

Nun, da alle Mitgliedsstaaten laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte dieses Ziel erreicht haben, gilt es als überholt angesichts der Tatsache, daß Donald Trump mehrfach eine Abwendung von dem Bündnis angedroht und die Bereitschaft der Vereinigten Staaten ihre europäischen Partner zu verteidigen in zweifel gezogen hatte, wenn diese nicht mehr fürs Militär ausgeben. Sein Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte bereits im Februar einer „Arbeitsteilung“ innerhalb der NATO gefordert, bei der die Vereinigten Staaten sich auf den Indopazifischen Raum, die Europäer um Russland kümmern.

Spanien fordert Ausnahmeregelung

Doch nicht alle Mitgliedsstaaten sind mit der eben erst verkündeten Einigung zufrieden. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete das Fünf-Prozent-Ziel in einem Brief an Rutte als „unvernünftig“ und „kontraproduktiv“ und forderte eine flexiblere Formel oder eine Ausnahme für Spanien. Die spanische Regierung argumentiert, dass 2,1 Prozent des BIP ausreichen, um den Bedarf des spanischen Militärs zu decken. Diese Haltung wurde in Brüssel als innenpolitisch motiviert kritisiert, und die NATO betonte, dass es keine Ausnahmeregelung für Spanien gebe.

Wadephul unterstützt Fünf-Prozent-Ziel seit Mai

Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat sich seit Mai hinter das Fünf-Prozent-Ziel gestellt. Für Deutschland würde die Umsetzung des Ziels bei einem BIP von 2024 Ausgaben von über 215 Milliarden Euro bedeuten, wovon 150 Milliarden Euro auf die Verteidigung entfallen. Damals vor einem Monat hatte die Bundesregierung diese Aussage des Außenministers noch relativiert. Welche Ausgaben man dann tätigen werde, das entscheide man erst nach dem Gipfel in Juni. Dieser Gipfel wird nun am Mittwoch stattfinden. Die Finanzierung hat man sich bereits vor der Bildung der schwarz-roten Regierung durch die Lockerung der Schuldenbremse und den 500-Milliarden-Euro-Sondertopf für Infrastruktur gesichert.

Gibt es eine „Arbeitsteilung“ auch bei der Entscheidung über Krieg und Frieden?

Eines bleibt bei den Diskussionen um die Verteidigungsausgaben aber außen vor: Die Frage wer am Ende die gemeinsame Bündnispolitik vorgibt. Erst vor wenigen Tagen haben die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. Sollte die Straße von Hormus gesperrt werden, durch die etwa ein fünftel des weltweiten Ölverkehrs verläuft, dann wird das Europa viel stärker treffen, als die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig ist Europa durch amerikanische Manöver in der Ukraine in eine Lage gekommen, in der die Versorgung aus Russland auch nicht mehr möglich ist. Als 2014 die europäischen Partner Bedenken gegen das Vorgehen hatten, wischte Victoria Newland das mit dem berühmt gewordenen Satz: „Fuck the EU!“ vom Tisch. Wird mit der Steigerung der Wehrausgaben also auch eine Steigerung der Souveränität kommen?