Die französische Nationalversammlung hat soeben abgestimmt wie erwartet. Premierminister François Bayrou ist weg! Die dritte Regierung in anderthalb Jahren! Die Hintergründe:

Der Zusammenbruch der ist nicht nur ein Symptom tiefer politischer Spaltungen, sondern auch das Ergebnis einer anhaltenden wirtschaftlichen Krise, die Frankreich seit den Parlamentswahlen 2024 erschüttert. Werfen wir einen Blick auf die Hintergründe: von den Ursprüngen der Instabilität über die wirtschaftlichen Belastungen bis hin zu den möglichen Konsequenzen für Frankreich und Europa. Die Fünfte Französische Republik, bekannt für ihre starke präsidentielle Gewaltenteilung, durchlebt eine Phase beispielloser Instabilität. Präsident Emmanuel Macron, der 2017 als Reformer antrat, sieht sich nun mit einem Parlament konfrontiert, das in drei Blöcke zerfallen ist: die linke Allianz Nouveau Front Populaire (NFP), Macrons zentristisches Ensemble und den Rassemblement National (RN) unter Marine Le Pen. Kein Block hat eine absolute Mehrheit, was zu einer Serie von Minderheitsregierungen geführt hat, die regelmäßig an Haushaltsfragen scheitern.

Macrons verlorene Wette

Diese Krise hat ihre Wurzeln in Macrons riskanter Entscheidung, 2024 das Parlament aufzulösen – eine Wette, die er verlor. Die Krise begann mit den Europawahlen im Juni 2024, bei denen Macrons Partei eine schwere Niederlage gegen Le Pens RN erlitt. In einer dramatischen Reaktion löste Macron das Parlament auf und rief Neuwahlen aus, in der Hoffnung, seine Mehrheit zu festigen. Stattdessen ergaben die Wahlen im Juli 2024 ein fragmentiertes Parlament: Die linke NFP gewann die meisten Sitze (ca. 180), gefolgt von Macrons zentristischer Ensemble (ca. 160) und der rechten RN (ca. 140). Dies führte zu einer Patt-Situation, in der keine Koalition stabil war.

2024 markierte einen Bruch: Die wachsende Polarisierung, angetrieben durch Themen wie Immigration, Inflation und Klimapolitik, verstärkte die Spaltungen. Macron, der als sich als „Jupiter“ gibt – allmächtig und distanziert, wurde vorgeworfen, die Auflösung als Machtspiel zu nutzen, ohne auf die Wählerstimmung einzugehen.

Nach den Palramentswahlen bestand die Linke unter Jean-Luc Mélenchon, als stärkste Kraft im Parlament auch den Premierminister stellen zu dürfen. Macron verweigerte diese „cohabitation“ und ernannte Michel Barnier, einen EU-Technokraten, zum Premierminister.

Der Sturz Barniers

Im Dezember 2024 stürzte er auch schon: Barnier hatte versucht, einen Sparhaushalt für 2025 durchzusetzen, um das Defizit von über 5 Prozent des BIP zu senken. Doch eine ungewöhnliche Allianz aus Links und Rechts – NFP und RN – stimmte gegen ihn. Le Pen nutzte die Gelegenheit, um sich als Verteidigerin der „kleinen Leute“ zu positionieren, die von Kürzungen in Sozialleistungen und Renten betroffen wären.

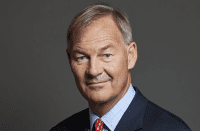

Barniers Fall war der erste erfolgreiche Misstrauensantrag seit 1962, ein Meilenstein in der französischen Politik. Macron ernannte daraufhin den nächsten Eurokraten: François Bayrou. Damals ganze 73 Jahre jung. Sollte er einen neuen Kurs bringen. Doch die Pattsituation blieb: Ohne Mehrheit musste er auf Kompromisse setzen, die scheiterten. Seine Regierung, eine Minderheitskoalition, hing von der Duldung der Opposition ab.

Wirtschaftliche Treiber: Schuldenberg und EU-Druck

Hinter dem politischen Drama steht eine tiefe wirtschaftliche Krise. Frankreichs Staatsverschuldung hat 2024 die Marke von 113 Prozent des BIP überschritten, höher als in Großbritannien oder Deutschland. Das Defizit lag bei etwa 6 Prozent, weit über dem EU-Limit von 3 Prozent. Ursachen sind vielfältig: Die COVID-19-Pandemie führte zu massiven Ausgaben für Hilfsprogramme, die Energiekrise nach dem Ukraine-Krieg trieb die Subventionen in die Höhe, und strukturelle Probleme wie eine alternde Bevölkerung belasten die Sozialsysteme. Die EU-Kommission hat Frankreich unter das Defizitverfahren gestellt, was Strafen androht, wenn keine Korrekturen erfolgen. Bayrous Sparplan sieht Kürzungen von 44 Milliarden Euro vor, inklusive Streichungen bei Sozialhilfen, Renten und öffentlichen Investitionen.

Doch diese Maßnahmen stoßen auf massiven Widerstand: Die Linke sieht sie als Angriff auf den Wohlfahrtsstaat, die Rechte als Verrat an den Arbeitern. Wirtschaftsvertreter warnen vor einer Rezession, da die Instabilität Investoren abschreckt und die Anleiherenditen steigen. 3,5 Prozent muß die Republik auf zehnjährige Papiere blechen. Finanzminister Eric Lombard warnte kürzlich vor einem „Risiko einer IWF-Intervention“, was für Frankreich, die zweitgrößte EU-Wirtschaft, eine gewaltige Demütigung wäre.

Sparpläne könnten zu Straßenschlachten führen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in der Vergangenheit Länder wie Griechenland gerettet, aber mit harten Auflagen. In Frankreich würde das zu weiteren Sparrunden führen, was soziale Unruhen provozieren könnte. Bereits jetzt protestieren Gewerkschaften gegen die Pläne; für den 10. September 2025 sind Massendemonstrationen angekündigt. Macron könnte den nächsten Technokraten einsetzen. Doch wie soll der einen Haushalt durchbekommen? Neuwahlen versprechen aus Macrons Sicht auch kein besseres Ergebnis.

Von den Gelbwesten bis Heute: Frankreich taumelt von Krise zu Krise

Die aktuelle Instabilität hat tiefere Wurzeln. Die Gelbwesten-Proteste 2018/19 gegen Macrons Reformen zeigten bereits den Unmut. Die Pandemie verstärkte dies, mit Lockdowns und wirtschaftlichen Einbrüchen. Der Ukraine-Krieg trieb die Inflation. Macrons zweite Amtszeit (seit 2022) war von Reformen geprägt – Rentenreform, Arbeitsmarkt – die Proteste auslösten.Verglichen mit früheren Krisen, wie der 1962 unter de Gaulle, ist dies gravierender: Damals führte ein Misstrauensvotum zu einer Stärkung des Präsidentenamts. Heute fehlt Macron die Popularität; seine Zustimmung liegt bei unter 30 Prozent. Der Sturz Bayrous macht Macron, dessen Amtszeit 2027 endet, ist damit politisch gelähmt.