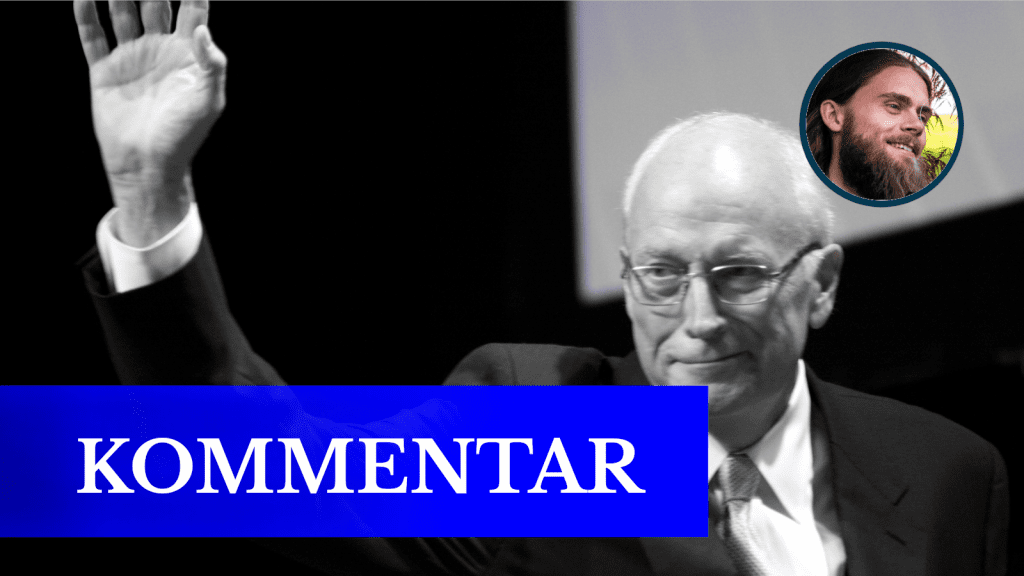

Dick Cheney ist gestern gestorben. Mit ihm geht die Ära des „Kriegs gegen den Terror“, der mich und eine ganze Generation politisch geprägt hat. Ein Kommentar von Johannes Konstantin Poensgen

Wenn man im Politischen die Grenze zwischen Millennials und Zoomern ziehen will, dann drängen sich zwei Ereignisse auf: der 11. September 2001 und der Flüchtlingsherbst 2015. In neun Jahren politischer Jugendarbeit ist mir diese Grenze immer wieder aufgefallen. Welches dieser Ereignisse hat dich politisiert? An dieser Frage scheiden sich die beiden Generationen, die zusammen in unserer überalterten Gesellschaft „die Jugend“ ausmachen. (Auch wenn diese Selbstbezeichnung mit jedem verstreichenden Jahr lächerlicher wird, bleibt man gegenüber den Alten in dieser Position, denn die Alten sind viele.)

Der Flüchtlingsherbst war nah und persönlich, auch wenn es kein politischer Wendepunkt war, lediglich eine zeitweilige Zuspitzung. Wohin die Masseneinwanderung führen würde, das konnte man auch vorher schon wissen. Aber wissen können und vom Druck der Ereignisse darauf gestoßen zu werden, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Der Flüchtlingsherbst machte die Veränderung zu einem persönlichen Ereignis, und ganz viele sind in der Folge – in die eine oder die andere Richtung – aktiv geworden, warfen Teddys auf Flüchtlinge, gingen zu den Schleuser-NGOs oder meldeten sich eben bei der Identitären Bewegung oder der Jungen Alternative.

Der 11. September und die Folgen, „der große Krieg gegen den Terror“, waren ganz anders und haben uns Millennials auch anders geprägt. Auf der einen Seite beendeten sie zwar die ruhige Nach-Kalter-Kriegs-Zeit, die für uns mit der Kindheit zusammenfiel, doch war dies alles gleichzeitig ein fernes Spektakel, das uns im Alltag nicht betraf.

Ein Söldnerkrieg

Der Krieg gegen den Terror war der erste große Militäreinsatz westlicher Streitkräfte, der nicht nur fernab der Heimat stattfand. Er wurde vor allem von einer Söldnertruppe geführt. Selbst in Ländern wie Deutschland, die damals noch eine Wehrpflicht hatten, bestand keinerlei Gefahr, eingezogen und zum Sterben in die Dritte Welt geschickt zu werden. Das unterschied auch den Krieg gegen den Terror vom Vietnamkrieg. Der wurde ja auf amerikanischer Seite mit Wehrpflichtigen geführt. Deshalb die Intensität der Vietnamproteste, die auch auf die Jugend anderer westlicher Länder übergriff, obwohl deren Länder gar nicht beteiligt waren.

Die ferne Horrorclownshow

Der Krieg gegen den Terror hingegen machte die Politik unserer Jugend zu einer Horrorclownshow, die aber in sicherer Entfernung stattfand. In dieser Horrorclownshow war der nun verstorbene Dick Cheney der böse Weißclown zum dummen August namens George W. Bush. George Bush, das waren Donald Trumps rhetorische Ausrutscher, aber ohne einen Funken von dessen Charisma. Vizepräsident Cheney, das war das Mastermind hinter den Kriegen, hinter der Lüge von den Massenvernichtungswaffen. Aber auch er war letztlich nur eine tragikomische Gestalt. Kaum hatte er endlich einen neuen Krieg herbeiintrigiert, da ging nichts mehr wie geplant.

Wir haben uns diesen alten weißen Männern turmhoch überlegen gefühlt

Wir haben uns diesen alten weißen Männern turmhoch überlegen gefühlt, und im Rückblick muss man sagen: zu Recht! Es war absurd, dass wir auch nur im Jahr 2003 noch in Afghanistan waren. Es war absurd, zu glauben, im Irak eine Demokratie aufbauen zu können. Instinktiv waren wir damals auch auf der Seite der islamischen Widerstandskämpfer, allein schon deshalb, weil der westliche Imperialismus so unbeschreiblich blöde war. Das ist etwas, was inzwischen in Vergessenheit geraten ist, aber das Grundschema heutiger linker Weltinterpretation – von einem weißen Westen, der ahnungslos und folgenlos für sich selbst die farbige Welt terrorisiert – das war in den prägenden Jahren der Millennialgeneration gegeben. Der Westen ist damals einfach in irgendwelche Länder einmarschiert und hat Jahre und Jahrzehnte an Kriegen ausgelöst, mit Hunderttausenden Toten, die für die Medien und Regimesprechpuppen nicht zählten, weil es ja nur braune Moslems waren.

Ferne Kriege, ferne Probleme

Gleichzeitig war unsere Empathie mit diesen Gruppen papierdünn. Selbst wenn man politisch interessiert war, verstand man natürlich auch nichts vom Irak oder von Afghanistan. Allenfalls hatte man Peter Scholl-Latour gelesen. Und uns, als normale Menschen im Westen, betraf das alles, wie gesagt, überhaupt nicht. Wenn Dick Cheney die gesamte Bevölkerung des Irak hätte ausrotten lassen – bei uns an der Schule hätte kein Stuhl gewackelt. Auch das hat uns Millennials geprägt: Die großen Ereignisse und Themen fanden fernab statt. Man machte sich darüber Gedanken, zerriss sich das Maul, aber das eigene Leben war nicht betroffen. Dieses Gefühl der Unangreifbarkeit im eigenen Leben haben wir Millennials auch in Bereiche der Politik übertragen, in denen sie definitiv fehl am Platz war.

Jetzt ist der böse alte weiße Mann tot. Sein partner in crime, Donald Rumsfeld, starb bereits 2021. George W. Bush ist inzwischen 79 Jahre alt – wenige Wochen jünger als Donald Trump. Und doch liegt zwischen beiden ein ganzes Zeitalter. Cheney gehörte in eine merkwürdige Zwischenzeit: nicht mehr Kalter Krieg, aber noch vor den akuten Verfallserscheinungen der Masseneinwanderungsgesellschaft. Es war eine Zeit, in der die Probleme weit, weit weg lagen. Es wird gut sein, wenn wir diese Zeit endlich vergessen können.